朱珂磊等-JGR:深海冷泉趋磁细菌的全球分布及生物地球化学意义

油气理论与方法学科中心李金华研究员团队与青岛崂山实验室张鑫研究团队合作,通过宏基因组学、岩石磁学和电子显微技术,首次系统揭示了趋磁细菌在全球深海冷泉中的广泛分布及其驱动铁-硫-碳循环的关键作用,并在沉积物中留下生物磁小体化石,该研究为理解深海环境微生物地球化学过程和沉积物磁性来源提供了全新视角。

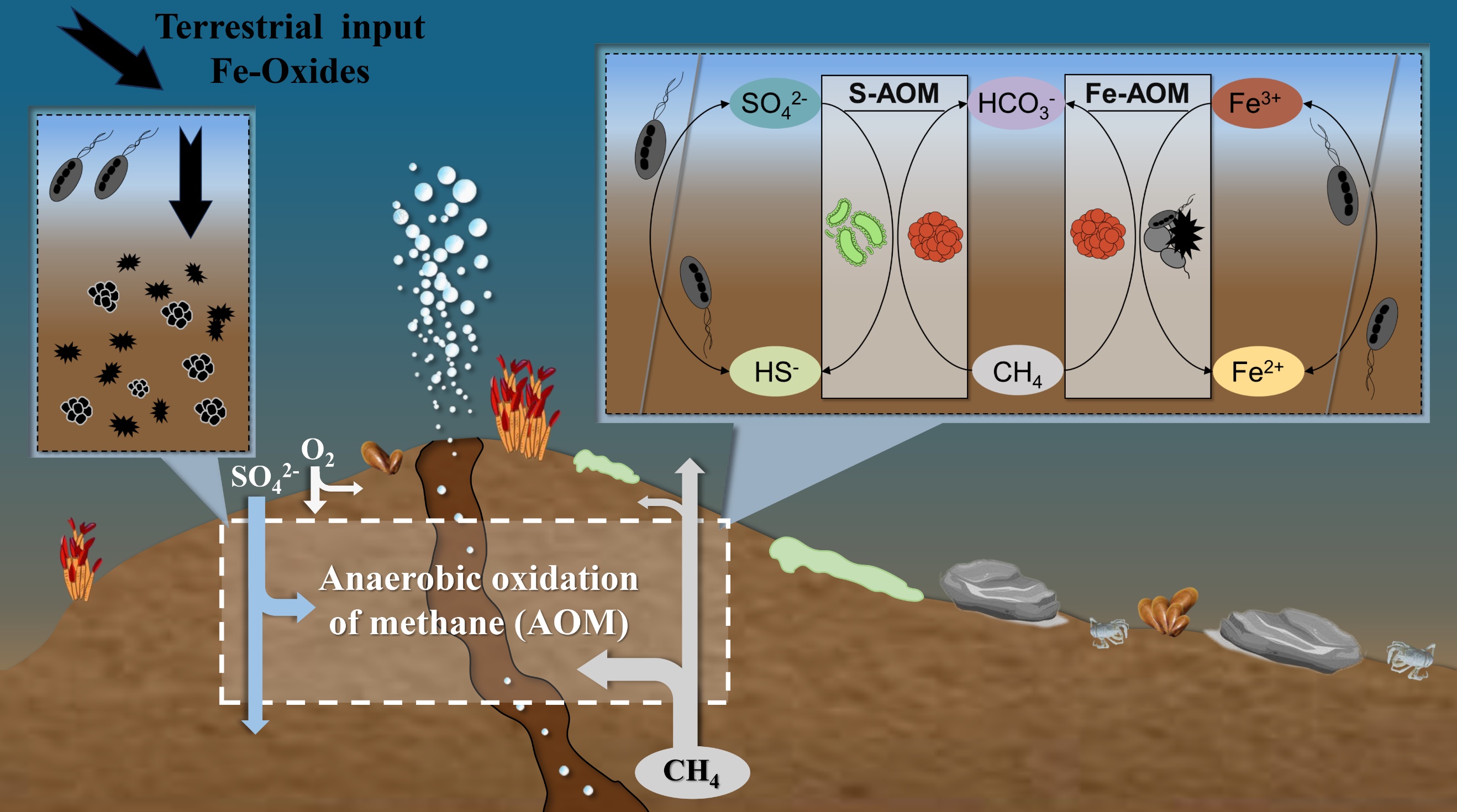

深海冷泉趋磁细菌及其参与元素循环模式图。在富甲烷冷泉沉积物中,趋磁细菌通过细胞内磁铁矿/胶黄铁矿实现沿地球磁场的定向游动,它们通过跨氧化-缺氧界面的铁/硫代谢,可能耦合厌氧甲烷氧化,促进碳酸盐沉淀和有机碳转化,最终在沉积物中留下可识别的生物磁小体化石

1. 深海冷泉:地球深处的生命绿洲

深海冷泉是海底烃类流体渗漏形成的特殊生态系统,每年向海洋释放约8×106吨甲烷,相当于全球甲烷排放总量的5%。这些“海底甲烷泉”孕育了以化能合成微生物为基础的独特生命网络,被誉为“深海荒漠中的绿洲”。这类环境中形成的陡峭氧化还原梯度为趋磁细菌(MTB)提供了理想的生境。MTB能生物矿化磁铁矿(Fe3O4)或胶黄铁矿(Fe3S4)磁小体,利用趋磁性在有氧-缺氧界面迁移,驱动铁、硫、碳等元素循环。尽管MTB在淡水与近海广泛分布,其在深海的研究受限于采样难度,仅在大西洋沉积物、西太平洋海山等局部区域开展。MTB在全球冷泉环境中的分布规律与生态功能仍不清楚。

2. 多学科技术联用揭示趋磁细菌存在证据

基于中国南海陵水和福尔摩沙冷泉表层沉积物样品,中国科学院地质与地球物理研究所李金华研究员团队与青岛崂山实验室张鑫研究团队综合岩石磁学、显微学、宏基因组学方法,研究发现:

(1)16S rRNA扩增子测序揭示南海两个活跃冷泉沉积物中均存在MTB,其相对丰度最高达11.6%(图1)。

(2)低温磁学分析显示出双Verwey转变(90-120 K)及δ比值>1.1的特征性信号(图2);矫顽力沿水平中央脊分布反卷积分析进一步证实了生物源磁小体的贡献。

(3)透射电镜观察则直接鉴定出典型的生物成因磁小体,包括子弹头形、棱柱形和八面体形磁铁矿晶体(图3),与陆源碎屑磁铁矿具有明显形态差异。

这些多尺度证据共同证实了MTB在冷泉环境中的活跃存在。

图1 南海冷泉沉积物细菌群落组成与多样性。(a) 研究区域及采样点位置(红点标注),CS01和CS02取自陵水冷泉,CS03取自福尔摩沙冷泉(Site F);(b) 各样品中优势菌纲(前10类)相对丰度,其余类群归为“其它”;(c) 3个样品的α多样性指数(ACE、Chao1、Shannon、Simpson)箱线图;(d) 趋磁细菌(MTB)扩增子序列在门水平的分类归属

图2 南海冷泉沉积物(CS01-CS03)岩石磁学分析结果。(a-c)室温磁滞回线;(d-f)FORC图谱;(g-i)零背景场(Bu=0 mT)下矫顽力分布ρ(Bc)的三组分高斯分解:绿色(低矫顽力钛磁铁矿/等轴磁小体)、蓝色(中矫顽力高钛钛磁铁矿/棱柱-子弹头形磁小体)、红色(高矫顽力赤铁矿/针铁矿),白圈为原始数据,黑线为拟合曲线;(j-l)场冷(FC)与零场冷(ZFC)升温曲线(蓝线与白圈为FC曲线一阶导数),黑色虚线标示Verwey转变温度

图3 南海冷泉沉积物磁性矿物的形貌与化学特征。(a-b) CS03和CS02样品的背散射电子图像,显示不同类型颗粒:绿色箭头-棱角状钛磁铁矿;红色箭头-八面体钛磁铁矿;橙色箭头-纳米级磁铁矿;蓝色箭头-硅酸盐包裹的磁铁矿包裹体。(c-f) CS02(c,d)、CS03(e)和CS01(f)样品的明场透射电镜图像,展示碎屑磁铁矿颗粒。(g-j) 四种典型磁小体形貌:(g)弯曲子弹头形(CS02)、(h)八面体形(CS02)、(i)子弹头形(CS02)、(j)长棱柱形(CS01)。(k,l) 对应(g,h)的选区电子衍射花样,证实磁铁矿晶体结构。(m) 各颗粒(标记于e-j)的能谱分析结果,显示其元素组成

3. 全球尺度的突破性发现

团队进一步分析了来自太平洋、大西洋和北极16个冷泉区的3164个宏基因组组装基因组(MAGs),获得三项重要发现:

(1)MTB分布广度:在13个冷泉区鉴定出15个趋磁细菌基因组,证明其全球性分布(图4)。

(2)多样性突破:发现了7个门类趋磁细菌。其中,装甲菌门(Armatimonadota)和候选门SM23-31为首次报道的MTB新门类(图5)。

(3)优势类群:脱硫杆菌门(Desulfobacterota)在12个站点中占主导地位,尤其在南海陵水冷泉中占比达67.8%。

研究还揭示了一个有趣现象:不同门类的趋磁细菌具有“分层居住”特性——脱硫杆菌门偏爱缺氧区,而假单胞菌门则聚集在含氧过渡带。这种分布模式与其代谢特性密切相关。

图4 全球冷泉生态系统趋磁细菌(MTB)的分布与系统发育多样性(展示16个全球冷泉站点MTB分布。红点标示冷泉位置,大小对应沉积物样本量;下方饼图显示各站点MTB门水平组成,空白表示未检出MTB)

图5 趋磁细菌(MTB)的系统发育树。(基于120个细菌单拷贝标记蛋白构建,节点黑圈表示≥80%的自展支持率)

4. 冷泉趋磁细菌:驱动深海元素循环的“微型工程师”

基因组功能分析表明,15个MTB基因组均含有参与碳、氮、硫、铁循环的关键功能基因(图6):(1)铁硫耦合循环:所有菌株均含铁摄取调节子(fur)和/或铁转运蛋白(feo),具备合成单质硫(S0)的潜力,其中装甲菌门、浮霉菌门以及分布最广的脱硫杆菌门菌株还含有硫酸盐还原途径的关键基因(sat,arp,dsr),可将硫酸盐(SO42-)还原为硫化物(S2-),同时将二价铁(Fe2+)氧化为三价铁(Fe3+)合成磁小体。(2)甲烷氧化关联:MTB在深层缺氧区通过还原硫酸盐,支持硫酸盐介导的AOM过程;同时,其生物矿化合成磁小体的过程也驱动了铁依赖型AOM 。(3)元素垂直运输:细菌的磁趋性运动实现了铁、硫元素在氧化-还原界面的穿梭,犹如微型"元素摆渡车"。此外,冷泉环境中趋磁细菌死亡后,磁小体在沉积物中可以长期保存,贡献沉积物磁性,并成为古环境重建的理想生物标志物。

图6 15个趋磁细菌基因组的磁小体基因簇及代谢特征。(a) 磁小体基因簇的基因组成与排列;(b) 参与碳、氮、硫、铁代谢的关键基因在15个MTB基因组中的分布热图

该研究不仅拓展了对深海趋磁细菌多样性的认知,在海洋磁学和古环境学领域也具多重深远意义(图7)。例如,冷泉环境是趋磁细菌的重要栖息地,活着的时候可能参与的冷泉环境生物地球化学循环,死亡后保留生物磁小体化石可作为“磁性记录器”,帮助解读地质历史时期的海洋化学条件。下一步将开展深海原位观测和培养实验,以直接验证这些“磁性微生物”的生态功能。

图7 趋磁细菌参与冷泉环境生物地球化学循环及贡献沉积物磁学的示意图

研究成果发表于国际学术期刊JGR: Biogeosciences(朱珂磊,刘沛余,刘延,付露露,杜增丰,张荣荣,刘嘉玮,张鑫,李金华*.Global Distribution and Biogeochemical Significance of Magnetotactic Bacteria in Deep‐Sea Cold Seep Ecosystems [J]. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences,2025,130: e2025JG008888. DOI: 10.1029/2025JG008888.)研究获得国家自然科学基金(项目号:42225402、42388101、42349101),南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)创新团队项目(项目号:311021003)以及中国科学院地质与地球物理所重点部署项目(IGGCAS-202401)资助。

朱珂磊(博士生)